新宮池~大日山金剛院 [ハイキング]

静岡県浜松市天竜区春野町・静岡県周智郡森町:1度歩きたい思っていた新宮池から

春埜山大光寺を経て大日山金剛院までの往復34km、春埜山・鳥居沢山北峰・

鳥居沢山南峰・大日山を越えてのハイキングを2週に分け無事に完歩いたしました。

東海自然歩道を主に歩く山行で、和泉平山頂近くに有る龍蛇伝説の新宮池から出発。

長い林道を歩き標高883mの春埜山(はるのやま)に登り大光寺にお参り。

大光寺には行基菩薩のお手植えといわれる樹齢1300年の天然記念物の

春野杉や本堂に睨みを効かせた珍しいオオカミの狛犬が座っていました。

大光寺で新宮池まで戻り一週間後に鳥居脇から大日山金剛院に向かいます。

※距離19.2km・高低差1000m・山行5時間40分

[2週目]

大光寺鳥居の左側から東海自然歩道で先ずは鳥居沢山奥の院を経て鳥居沢山北峰・

鳥居沢山南峰・平松峠まで降りて金剛院と大日山に登り大光寺鳥居まで帰ります。

鳥居沢山南峰(標高930m)から標高580mの平松峠まで急坂を急降下し、

金剛院で参拝をしそこから大日山山頂へ、同じルートで大光寺まで帰ります。

雲行が怪しくなったきたので休憩は無し、通過した山はどれも眺望は無く、

不完全燃焼の山行、このコースは2度に分けて正解だったと痛感しました。

駐車場前で深南部の山々を眺め登頂した山や行きたい山を見ながら休憩。

※距離14.8km・高低差1130m・山行5時間09分

櫛形山 [ハイキング]

山梨県南巨摩郡富士川町平林: [櫛形山]は、甲府盆地の南西部に位置する

標高2053mの山で、日本2百名山に選定されハイカーに人気の山です。

南北に長く丸い尾根山は、和櫛の形に似ていることから櫛形山と呼ばれた。

色々あるハイキングコースですが、今回は池の茶屋登山口から登ります。

山の天気予報で登山に最適となっていましたが生憎の曇り空、標高1900mを

過ぎるとガス、これはこれで趣のある景色で少々神秘的な景色が見えました。

櫛形山域の大部分は山梨県の県有林となっていて豊かな原生林の森には、

コメツガ・シラビソ・カラマツ等の威風堂々とした巨木が見られます。

櫛形山の更に先、[裸山]からは北岳や間ノ岳が見えますが本日は雲の中。

下山時に麓の平林集落では、家族総出で稲の刈り取り中でした。

※ 山行2時間12分・距離7.2km・高低差407mでした。

山伏(やんぶし) [ハイキング]

静岡県静岡市葵区・山梨県南巨摩郡早川町:以前から気になっていた安倍奥最高峰の

[山伏(標高2013m)]に、いくつか登山ルートがある中で最短ルートで登りました。

登山口の百畳峠から近いのですが、静岡市の羽島ICから細い道を2時間掛けて登山口へ。

植林された針葉樹は全く無く、自然林の中の適度な登りを楽しみながら

30分程で山伏山頂へ、山頂近くには背丈の高い[ヤナギラン]の生息地が、

鹿の食害防止策の中で濃紫色の花が総状花序に下から上に咲いていました。

平で広い山頂からは富士山や南アルプスの山々が望め、今年はガスガスの山行が

続きましたが、最高のハイキングを満喫し大いに満足した1日となりました。

※山行1時間7分・距離3.1km・高低差285m

面ノ木原生林 [ハイキング]

愛知県北設楽郡設楽町津具: 先週登った[南木曾岳]の下山後から、両足首と右膝に

違和感を感じ足の調子を確かめる為、天竜奥三河国定公園に面ノ木園地に行きました。

早朝に面ノ木園地に着きましたが、50台程停めれる駐車場には私の車1台のみ・・・

支度を整えイザ入山、良く整備されたコースに足を踏み入れた瞬間から異次元の世界。

ブナの原生林の森には、針葉樹の植林は見当たらず小鳥の囀りに歩調も軽やか・・・

天狗棚の展望台から眼下の津具の町を眺め、新緑のコースを天狗棚・天狗ノ奥山へ。

適度なアップダウンに我が足は快調で難なく目的地の[天狗ノ奥山]に登頂。

残念ながら眺望は無し、ゆっくり楽しみながら下山し[井山]に向かいます。

一旦駐車場まで戻り、茶臼山高原道路を横切り井山に向かいます。

(舗装道路の為、写真は省きます)

電波塔が建ち並ぶ井山ですが、樹木は無く一面芝生で以外に眺望は良し!!

※今回は、2時間12分・距離7.5km・登り470m下り462mでした。

麻布山 [ハイキング]

静岡県浜松市天竜区水窪:浜松市の最北部、南アルプスの深南部に位置し、

紅葉の名所で知られる標高1685mの[麻布山]に登ってみました。

かつては山頂に麻布神社の奥宮が鎮座していましたが、昭和34年(1959)

の伊勢湾台風により崩壊し、その後は再建されていません。

登山口の天竜野鳥の森に向かう途中、いつもと違う瀑布の[布滝]をショット。

昨夜の雨で水量が多く、登山道の崩落が気がかりでしたが登山口に到着。

気温が低く風が冷たくて、厚手のウエアに着替え登山届を書き入山。

暫く進むと谷から拭き上げるガスで視界は20m程、少々不安になる。

高度を上げるとガスは亡くなったが、谷からの風が強く異常に寒い・・・

中央構造線が近いせいか、登山道脇の崩壊が多く気の抜けない歩行が続く。

喘ぎながら2時間弱で第1目的地の麻布山山頂に登頂、続いて第2目的地の

前黒法師山に向かいますが、1度下がってからの急な登りにヘロヘロ~。

雨後の登山、浮き出た木の根で滑り2度ほど尻もちをつきましたが何とか無事に、

往復12km要した時間5時間弱で無事下山することが出来ました。

前回登った常光寺山の登山口がある家老平で満開の山桜をみました。

常光寺山 [ハイキング]

静岡県浜松市天竜区水窪町山住: 標高1100mの山住峠山頂に鎮座する

[山住神社]、和銅2年(709年)に伊予国大山祗神社から分霊され祀られた

もので、当時は山住大権現と称号されていたようで、主祭神は大山積命。

樹齢1200年と言われる[山住の1000年杉]は県の天然記念物です。

冬期の間閉鎖されていた林道が、4月1日に解除されのを期に春のアカヤシオ

秋の紅葉が美しい常光寺山に登るため、山住神社から5分程離れた家老平へ。

浜松市の方針で閉鎖中の[カモシカと森の体験館]の駐車場をお借りしました。

天然林が多い為、落ち葉のジュウタンはフカフカ、この時期日差しが差し込み

明るい登山道、落葉した枝の間から見える北遠部の雄大な山々が素晴らしい。

好天気の土曜日、登山者がいるだろうと思っていましたが、誰ひとり歩く人は無く

いつもの如く独り占め、熊よけ用のポケットラジオのボリュームをあげ快調。

アップダウンのルートを、往復6km弱を2時間少々で歩くことが出来ました。

平山明神山 [ハイキング]

愛知県北設楽郡設楽町:前回の登山で岩古谷山・平山明神山・大鈴山・鹿島山の

4座を巡ろうと岩古谷山の急登ルートから上がりましたが、体調が悪く平山明神山

の取り付きで止む無く中断しましたが、3月11日に再度登山を決行しました。

早朝に余市の駐車場に到着、今回は駐車場脇から堤石峠の分岐に向かいます。

ゲートの注意書きのとおり非常に危険な登山の為に心して入山します。

ここから先は東海自然歩道から外れ、急登の岩登りになります。

想像以上の登りに悪戦苦闘、少しずつ高度をあげますが、汗と冷や汗でベトベト。

手足を使い岩を越えた先には、奥三河のジャンダルムと言われる馬の背を超える。

ジャックナイフと呼ばれる[馬の背]は思っていたより容易に越えられたが、

次の大鈴山へ向かうためにもう一度ここを越えなければいけません。

約1400万年前の設楽火山の溶岩で出来た山頂は狭く眺望は無し。

少し下がったところの[西の覗き][東の覗き]の見晴らしは抜群でした。

燃料補給をし次の大鈴山へ向かいますが、予想に反し大鈴山山頂近くの

急登に喘ぎながら何とか登頂、休む間もなく鹿島山への尾根道を経て

鹿島山へ、山頂は木に覆われ眺望は無し、駐車場へ下山とします。

2回に跨った山行きでしたが、何とか計画をクリアする事が出来ました。

智者山・天狗石山 [ハイキング]

静岡県榛原郡川根本町東藤川: 昨年[智者山(1291m)]の山行計画をし、

登山口の智者山神社に向かいましたが通行止めで道路が閉鎖、他の登山口を

探しましたが見つけることが出来ず残念ながらその日の登山は断念しました。

その後色々調べ[八草辻(やくさつじ)]からのルートを知り本日決行しました。

登山口近くの広場に駐車し八草辻まで来ると眺望の先に雪を被った富士山が。

気分良く最初の目的地[天狗石山(1366m)]を目指し、植林された檜林の

程よい登りを上がりますが、今日は思いの外暖かく額に汗が滲んできます。

整備された感じの良い登山道を歩くこと1時間あまりで天狗石山に到着。

眺望はイマイチ、落葉した枝の間からチラチラ見える程度、天狗石山は

大井川鐵道井川線の奥大井湖上駅からの登山ルートがあり、駅から登って

来る登山客も多いようですが本日は山を独り占め、天狗石経由で智者山へ。

六角形状の石柱を天狗石と呼ぶそうですが、苔が付着し姿がみえません。

智者山から智者山神社へ下山しますが、途中で大規模な檜林の伐採地を通る

登山道が通行禁止になっていて迂回する羽目に、当初予定していたルートより

1km程外れ、途中の林道で修正し何とか智者山神社まで下山出来ました。

神社で下山のお礼参り、20分ほどかけ駐車場、再び富士の勇姿を拝みました。

鳥川アルプス [ハイキング]

愛知県岡崎市鳥川町: 1日遅れの投稿となりましたが、水晶山の麓を流れる

鳥川の天然ゲンジボタルが生息する[鳥川ほたるの里]から、ハイカーが

鳥川アルプスと呼んでいる周囲の低山をハイキングして来ました。

8時前に登山口に近い駐車場に着きましたが、30台ほど停めれる駐車場はほぼ満車、

登山マップの右半分位を歩くため、早速服装を整え駐車場の裏手から登山道入り口へ。

ここから先ずは黄桜山を目指します、よく整備された登山道ですが思いの外急登。

小さな尾根それぞれに可愛い手作りの山名板が立てられていてほっこり気分。

額堂山(421m)-大鳥峠-森が嶺(456m)を経てフッコシ峠まで下ります。

森が嶺からフッコシ峠に下る途中に、先週通販で購入したC国製の安物

スマートウォッチから突然の心拍数異常アラーム?峠のベンチで小休止。

いくらC国製品とはいえ不安に勝てませんでしたが、再び高野御前山へ。

高野御前山(477m)から本日の目的地水晶山に向かいます。

樹林の中を歩くコースはこれといった眺望はなく、所々で落葉した広葉樹の

枝の間から見える程度、たくさんの手作り案内板に癒やされる登山でした。

水晶山から一気に新明宮(イヌバサ宮)まで下山、今回無事に登山を終えた事の

感謝を告げお参り、ちなみにお賽銭箱は小さなお社に設置されていました。

(おやっ、こんな所に可の国のお方が?)

豊川道を歩く [ハイキング]

静岡県湖西市大知波: 手こずるかと思っていたPCの修復が昨夜遅くに完了し

今朝は幸い好天気、急遽湖西の山を歩こうと準備し[おちばの里親水公園]へ。

昔から大知波の人々が豊川稲荷詣でに使った豊川道で石巻山までの往復です。

先ずは[おちばの里親水公園]の駐車場に車を停めるのですが自宅を出るのが

遅かったために駐車場は満車に近い状態、辛うじて2台分の空きでセーフ。

駐車場の向かいから山越えの豊川道に入ると急登、35分足らずで峠着。

国指定史跡の[大知波峠廃寺跡]は、綺麗に整備されていて眺望も抜群です。

大知波峠廃寺跡から石巻山まで、殆ど代り映えしない林道のため画像は

撮りませんでしたが、かなり急な坂があるため帰路の難儀を想像すると

意気消沈しましたが、40分弱で石巻神社の鳥居前に到着できました。

この日はお子さん連れのご家族がたくさん登られていて大変賑やかな石巻山

でしたが、山頂は狭くゆっくりする場所も無いため早々と下山し大知波峠へ。

長い林道を歩き大知波峠まで帰って来ましたが、本日は足の調子が良いのと

自宅から近く時間に余裕があるため、更に足を[富士見岩]まで伸ばして休憩。

あいにく富士山は雲に隠れ見えませんでしたが、遅めの昼食を摂って下山。

高草山周回 [ハイキング]

焼津市北部の静かな山間の道沿いに、石垣と板張り家屋が立ち並ぶ[花沢の里]。

国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている集落を出発し、周囲の4山を

周回しようと計画し自宅から2時間掛けて花沢の里駐車場にやって来ました。

まだ薄暗い集落から、第1の目的地[花沢山]に登るため日本坂峠へと向かいます。

分岐から花沢山への登山道は想像していたより急登で、先行き不安になりましたが

静岡市駿河区小阪と焼津市花沢の堺にある標高450mの[花沢山]に登頂しました。

※山頂からの眺望は有りませんが富士山は途中の開けたところで撮りました

次の目的地[丸子富士]に向かうため、1度400m下山し小坂集落にある

雲龍不動尊から再度舗装された林道を上り丸子富士の登山口まで行きます。

丸子富士に行く登山道には耕作放棄された茶畑が林のようになっていました。

汗を拭き拭き満観峰と丸子富士の分岐に着き、右に登って行くと静岡市丸子に

有る標高450mの[丸子富士]山頂、ここも残念ですが眺望は有りません。

吹く風が冷たく汗冷えするため休憩もそこそこに次の目的地[満観峰]へと

1度分岐まで戻り、今度は静岡市と焼津市にまたがる標高470mの

[満観峰]からの富士山や伊豆半島の眺望を楽しみにひたすら登ります。

素晴らしい眺望でしたが、ここも吹く風は冷たく窪地を見つけ昼食、最後の目的地

[高草山]へ向かうため鞍掛峠まで降りる途中、ご両親連れられた3歳の男の子と

すれ違い、子供用の登山服を見事に着用し自力で登っているのには驚きました。

高草山分岐から、今度は焼津市と藤枝市の境界にある標高502mの[高草山]へは

苦手な階段、花沢山で足に負担をかけていた為、後少しの所で右足脹脛が悲鳴をあげ

暫し小休止、なんとかだましだましで登頂、山頂に鎮座する高草山権現様にお参り。

無事に[花沢山]・[丸子富士]・[満観峰]・[高草山]を登頂することが出来ました。

休憩時間1時間を含む、6時間余りの工程でしたが、大変充実した1日でした。

鞍掛山 [ハイキング]

愛知県北設楽郡設楽町: 何度か千枚田の写真撮影で訪れた際、登ってみたいと

思っていた千枚田の広がる標高882.6mの[鞍掛山]、やっと本日登りました。

ネット検索によると東海自然歩道の中にあり、アップダウンの大きなコースらしい。

車を千枚田の中段にある駐車場に停め、徒歩で愛知県道32号線を仏坂トンネルへ。

[ヒルに注意]の看板は有るが[熊に注意]の看板は無し、この気温ではヒルは

出ないので安堵、初めての鞍掛山を目指してソロ登山を開始しました。

仏坂という名に少々不安もよぎるが、足を踏み入れると薄暗く気色悪い・・・

この石仏とお墓の直ぐ裏を通り鞍掛山方向へ

ここまでは緩やかな登りでしたが、岩のゲートを越えると登山道は一変し急登、

落葉した落ち葉が積み重なり滑って何度も膝を着く有様・・・・

落葉のお陰で所々視界が開けご褒美の眺望が・・・・

喘ぎ喘ぎながら鞍掛山の最高点に到達、この鞍掛山には山頂の他にピークが存在。

最高点の一部は開け、この山一番の眺望に疲れも何処かへ(単純な親父ですね)。

アップダウンを繰り返し鞍掛山山頂へ、そこには朽ちかけた立派な東屋が、

山頂は針葉樹林に囲まれ眺望な無し、寒さで汗が冷え早々に下山する事に。

下山中に見かけた落石を身を呈して受け止めた英雄杉が印象的でした。

かしやげ峠の石碑は明治37年(1904)に、20日間降り続いた雨で

山津波が発生し11名亡くなり、その時の犠牲者の方を祀っている様です。

登山道は民家の裏に出ました、最後は登山終了時に下から見上げた鞍掛山(左)

秋葉山秋葉神社上社 [ハイキング]

静岡県浜松市天竜区春野町領家:[秋葉山]は、赤石山脈の南端に位置する標高866m

の霊山で、津々浦々から多くの参拝者が訪れる秋葉神社本宮が山頂に鎮座しています。

少し下の大鳥居まで車で上る事が出来ますが、今回は下社から徒歩で登ってみました。

東海自然歩道にもなっている参道は、風情ある下領家の集落の九里橋を渡ると

コンクリートの急坂となり、坂を登りきると左に折れ綺麗な石畳と続きます。

集落を抜けると本格的な登山道に変わりますが、広く良く整備された道です。

高度を上げながら登り切ると、明治初期に神仏分離により秋葉山にあった

秋葉社と秋葉寺(しゅうようじ)は、神社と寺院に分離され秋葉神社上社は

秋葉山山頂に、曹洞宗の秋葉寺は秋葉山中腹に有る杉平へと移りました。

遠江天狗の総帥と言われる秋葉三尺坊大権現は、秋葉寺に御本尊である

観音菩薩共に祀られ、毎年12月15・16日に火祭りが行われます。

秋葉寺の裏手から最後の上り、改築中の秋葉山随身門を抜けると東海随一の

霊山と言われ、日本全国に存在する秋葉神社の秋葉山本宮秋葉神社に到着。

投稿で目にした、鳥居の形の赤テープを見たかったが山頂は入山禁止でした。

篠井山 [ハイキング]

山梨県南巨摩郡南部町: 以前から興味のあった[篠井山(しのいやま)]に登りました。

富士川の西岸に聳え立つ独立峰の篠井山(標高1394m)、数年前麓の奥山温泉付近で

撮影していた時、登山者の方に「ご一緒に登りませんか?」と声を掛けられましたが、

当時は登山には興味がなくお断り、最近アチラコチラの山歩きをしていてフト思い出し、

天気も良さそうなので紅葉見物を兼ねて浜松市から2時間30分かけ登山口へ・・・・・

初めての篠井山、暫く待っていましたが駐車場には誰も来なくて、単独で登頂する

事にしましたが、登山口で熊の夫婦がお出迎え本物の熊と出会わぬよう祈り入山。

舗装された林道を暫く歩くと[不撓不屈の滝]という名の滝を見て複雑な気分で歩く。

ところどころ、足の幅くらいの細い登山道が、トラロープは張られているが緩く

木の根や岩を掴み恐る恐る通るが下山も同じ道、そこから先は針葉樹の林の間を

九十九折の急登、山頂近くになり色付いた広葉樹を目にし見物しながら一休み。

広くない山頂の眺望はよく、目隠しした富士山や八ヶ岳などに疲れも吹き飛ぶ。

篠井山は南峰と北峰が有るようで、時間に余裕が有るため北峰の御堂と満願寺跡、

その先の行者平まで足を伸ばし、滅多に拝めない富士の景色を焼き付けて下山。

急角度の岩の斜面で必死に耐えている広葉樹、かなりの巨木の根性に感服した。

茶臼山高原 [ハイキング]

愛知県北設楽町豊根村・長野県下伊那郡根羽村:愛知県と長野県に跨る茶臼山高原、

四季を通じて様々なアクティビティが楽しめる為、多くの観光客が訪れています。

いくつかのハイキングコースも整備がされており、安心して自然を満喫出来ます。

距離・高低差ともに少ないために遠くの登山口を探して矢作川源流部を通り

カエル館横から茶臼山を目指すことに、早速ヤマカガシ様の歓迎でドキ!!

良く整備された登山道、ビリビリ苔石・天狗岩・雷岩等の奇岩パワースポット脇を

通り山頂へ、眺望の良くない山頂で休むことなく西側のルートで下り萩太郎山へ。

樅の丘からふれあいの小道を通りなだらかな自由の丘広場、第4駐車場脇から

ふかふかのスキー場を登り、リフトの降り場や展望台が設置された萩太郎山へ。

下りで追い越された健脚の御婦人の後ろ姿が様になっていたので思わずパチリ。

大川入山(おおかわいりやま) [ハイキング]

長野県下伊那郡阿智村・平谷村: 中央アルプス(木曽山脈)の最南端にある

大川入山(標高1908m)、紅葉狩りを兼ね悩んだ挙げ句に歩いて来ました。

というのも、先週のハイキングが余りにも短時間で消化不良気味だった為です。

大川入山には、治部坂高原スキー場とあららぎスキー場に登山口がありますが、

現在閉鎖されているあららぎスキー場ルートから無謀にも挑戦しました。

(スキー場の上に有る山ではありません)

ゲレンデの上段左側奥に登山口が有るため、ススキの生い茂ったスキー場を

登山口へ、落ち葉のジュータンを敷き詰めたような緩やかな登りの登山道は、

直ぐに急登に変わり、先行き不安早くも後悔がチラチラと脳裏に・・・・・・

木立の隙間から遠景は見えるが撮影は不可、只々一歩ずつ歩を進めピークで目に

飛び込んだ[後2km]の看板に更に疲れをもらうが道は緩やかな稜線歩きになる。

稜線の先は谷への下り、一気に160m程高度を下げ再び上り、大きな

アップダウンを繰り返しやっと登頂、素晴らしい眺望に疲労も何処かへ。

余り広くない山頂には先人が20名程いたため暫く眺めてから下山した。

浜石岳 [ハイキング]

静岡県静岡市清水区小河内: 前日の雨も上がり天気予報では晴れ、以前から

興味のあった[浜石岳]にハイキングを決行、まるでアルプスに有るような山名、

低山ながら山頂からの眺望は素晴らしく多くの登山者に人気の山らしい・・・

標高707mということで麓から登ろうと由比の町で駐車場を探すが、家屋の

密集した小さな町で見つからず、結局山麓の浜石岳登山者用の駐車場から登山。

三本松の展望台から眺めた富士市と駿河湾の景色が素晴らしく期待に胸が膨らむ。

前夜の雨で濡れている為、足元に用心しながら登ること40分弱で山頂に到着。

曇り空と吹く風は冷たく雨具を着用、山頂から眼前に富士山(雲の帯が腹巻き)、

低山とは言え360度の大パノラマ、雪を被った富士山は拝めませんが絶景です。

短時間の登頂でしたので下山後時間があり麓の由比西山寺の風情ある路地を

撮影、お蕎麦屋さんが11時から開店とのことで時間を潰し入店、評判の

お蕎麦屋さんで女将さんにざる蕎麦を勧められたのですが、真夏でも暑い

物が好みと告げ熱い蕎麦と桜えびのかき揚げを注文。 [そば処はまいし]

富士見台高原 [ハイキング]

長野県下伊那郡阿智村と岐阜県中津川市に跨り、中央アルプス南端に位置する

[富士見台高原(1739m)]に、阿智村の[ヘブンスそのはら]から登りました。

全長2549m・高低差610mのロープウェイで15分、標高1400mの

山頂駅から[林道コース]を徒歩で、ヘブンスそのはらの展望台から富士見台高原

8合目の[萬岳荘(ばんがくそう)]まで、高原バスが運行されている様ですが・・・

代り映えしない林道を黙々と歩いて1時間40分程で萬岳荘裏手の登山道に到着。

登山口からは整備された緩やかな歩道を歩いて20~30分程、なだらかな

斜面が千鳥笹に覆われた山頂から残念ながら富士山を望むことは出来ません。

明治初年に富士教信者が富士遙拝所をここに設置してから富士見台と呼称

したようで、山頂から360度の大パノラマ、恵那山・北・南・中央アルプス

などの名だたる山々が望め、手軽なこともあり多くの登山者が訪れています。

寧比曽岳(ねびそだけ) [ハイキング]

愛知県北設楽郡設楽町田峯字段戸:愛知県豊田市と北設楽郡にまたがる豊田市最高峰の

寧比曽岳(ねびそだけ)標高1121mは、登山コースが東海自然歩道ということで非常に

歩道整備が行き渡り、四季を通して多くのハイカーやバードウォッチャーが訪れます。

寧比曽岳へのアプローチは色々あるようですが、今回は段戸湖ルートから入山します。

段戸湖畔沿いの林道を暫く進むと、ゲートは閉じられていますがハイカーは脇から

侵入しその先の分岐を右折、真新しいトイレ脇が寧比曽岳への登山口になります。

原生林の中をクネクネ通る自然歩道は、高度を上げること無くほぼ水平に続いていて、

苔むし朽ち果てた大木、所々に流れる沢水や鳥の囀り等、大自然を満喫できます。

水平に歩く登山は初めてでしたが、やはり山頂が近づくと連続した急登の階段、

今回は脚力を温存していたため難なく登頂、低山とは思えぬ眺望の良さに大満足、

来月辺りは紅葉で彩られた景色を求めて大勢のハイカー山頂を埋める事でしょう。

風越山(かざこしやま) [ハイキング]

長野県飯田市: 飯田市西部にある風越山(標高1536m)は、山頂近くに

[大窪み]という鞍部があり、そこを風が越えることから風越山と呼ばれ、

山頂直下に国の重要文化財に指定されている白山社奥宮が鎮座する霊山です。

今回は飯田市民シンボルの山へ、滝の沢ルート[虚空蔵山]経由で登りました。

登り始めて直ぐに、澄んだ沢の水が流れ落ちる[御瀧場(おたきば)]横を通過。

石塔と地蔵様のある[秋葉様(あきばさま)]の分岐地点、今回は風越山手前の

[虚空蔵山]を経由するため、分岐を右へ・・・・

虚空蔵山からは本格的な登山、矢立木(やたてき)を過ぎれば見晴らしの良い展望台。

更に上り、飯田の領主が白山社奥宮を参拝する際に、馬を停めた駐馬休みを通り、

花崗岩を手彫りして造られたと思われる小さな階段を登り白山社奥之院に到着。

参拝を済ませ奥の院から山頂へ、木の根が浮き出た急登のジャングルジムを

悪戦苦闘しクリア風越山山頂に到着、大木に囲われ残念ながらら眺望不可。

低山とは言え、高低差800m、休憩を含み往復4時間30分、キツイ登山でした。

大札山(おおふだやま) [ハイキング]

静岡県榛原郡川根本町水川:川根本町と浜松市の境界近く、大井川中流域にある

大札山(標高1374m)は、県立自然公園に指定されていて山中の原生林と、

アカヤシオ([赤八汐]ツツジ科の落葉樹で深山の自生)の群生地で有名です。

おろくぼの三つ星天文台に駐車し30分上った樅の木平から山頂を目指します。

樅の木平から先は土砂崩れのため、車両や人も通行止めで樅の木平より南尾根

ルートで山頂へ、尾根伝いの登山道は直ぐに急登となり杉林の中を登ります。

左側が切り立った急斜面の登山道の浮き出た木の根に躓かないように注意しながら

淡々と登りますが、分岐は無くルート表示が的確にされていて初登山でも安心です。

幾つかの急登をクリアし山頂へ、広い山頂からの眺望は抜群ですが生憎の曇り空、

富士山や南アルプスは見えませんでしたが、赤八汐の開花や紅葉時期はオススメ。

標高差500m少々、往復3時間弱の登山でしたが充実したハイキングでした。

津具 白鳥山 [ハイキング]

愛知県北設楽郡設楽町津具:パッとしない天気ですが茶臼山の南、津具村の南東部

津具川の左岸に聳えるハイカーに人気の白鳥山(標高968m)に登ってみました。

山域一体は自然保全地域に指定されていて、昔水晶を産出していたらしい・・・・

白鳥神社舞舞台の下にある駐車場に停車登山口へ、赤い小さな太鼓橋を渡り

登山口のある白鳥神社まで、歴史を刻んだ石段を登り神社で安全祈願。

その参拝時、本坪鈴下にある向拝板の上に、手の平大のアズマヒキガエルが

静止し瞑想中(最初置き物かと?)、驚かさないよう静かに参拝し登山開始。

良く整備されている登山道ですが、登山口の標高が700mを越えて

いたために汗をかくこともなくアット言う間に白鳥山山頂に到着。

山頂は平で狭く切り立っていますが、低山とはいえ眺望は良く満足。

雲行きが怪しくなったので休憩もそこそこに下山、途中見かけた小さな池の

看板が破損し意味不明、帰宅後ネットで検索すると[ヌタ場]と判明、池は

イノシシやシカ等の動物が体表に付いたダニ等の寄生虫や落とす為に泥を

浴びる場所、シカが噛じったのか?心もとない者が壊したのか?残念・・

小国神社~本宮山 [ハイキング]

静岡県周智郡周智郡森町:遠州の小京都と言われる森町(もりまち)、1460年

以上の歴史がある[小国神社]、降雨の間隙をついて神社本殿の北約6kmにある

本宮山山頂に鎮座する奥宮[奥磐戸神社]を目指して今回始めて登山しました。

生憎本殿が工事中のためシートが掛けられており本殿は撮影出来ませんでした。

小国神社をスタートし神社横の宮川沿いの遊歩道から続く舗装された林道を

ひたすら歩き、最初の分岐点の西宮神社で案内板に従い舗装道路を登る。

やがて舗装道路から砂利道に変わり、林道とは名ばかりの深い溝で非常に

あるき辛い林道や、急登のアップダウンを繰り返し本宮山の登山口へ・・

本宮山登山口からの急登はさすがに疲れと大量の汗で途中の撮影は断念、

青息吐息で山頂に到着、標高503mと表記されていますが、高度計では

511m、虻が飛び交い休憩もそこそこに下山ハードなハイキングでした。

風切山 [ハイキング]

愛知県新城市日吉樋口:奥三河の天候が悪いようなので急遽予定変更し近くの

[風切山(356m)]とし、何の情報も無いまま無謀にも登山口のある桜淵公園

の釜屋建て古民家近くにある、[いこいの広場]駐車場からハイキングを開始。

保護林内の健康の道をユルユル登るが登山道らしい道を見つけられず、遠くの

雷の音を気にしながらやっと風切山の登山道入り口へたどり着く・・・・・・

風切山まで850mの看板から荒れた登山道を登ると、整備された登山道になり

北登山道との分岐に突き当たり風切山山頂へ、遠くはガスで眺望はイマイチ。

小休止し先程の分岐を北登山口に向けて下山することとしました。

こちらがメインの登山道らしく良く整備されていて、数十メートル置きに登山道脇

に並んだ3体~4体の石仏に見送れれながら軽やかに降り[風切山美晴台]に到着。

美晴台を後に下ると、北登山口起点の老人福祉センター横に鎮座する、

日本では珍しい北向きに建つお堂の[立岩観音(光岩山 円通庵)]に到着。

お参りを済ませ、車を駐車している3km先の桜淵公園まで国道を歩く。

八高山 [ハイキング]

静岡県掛川市黒俣:掛川市最高峰の八高山(標高832m)に単独登山を決行しました。

掛川市居尻の[ならここの里]から更に10分程走り、黒俣集落の泉バス停近くに駐車。

原野谷川沿いの舗装道路から、白光神社経由の登山道入り口を見落としてしまい、

ひたすら歩き車両通行止めのゲートに到着、八高山の案内板を確認し馬王平へ・・・

馬王平から本格的な登山道に入り一気に高度を上げ、日本平のテレビ電波を

浜松方面へ反射させる2枚の電波反射板横を通り、八高山東麓に鎮座する

島田市高熊にある白光神社の奥宮に到着、山頂までは後一息・・・・・・

標高832mの八高山に到着、晴れていましたが富士山方向は雲が掛かり見えず。

小休止し下山開始、白光神社から当初予定していた登山道をならここの里方面へ。

下山後[ならここの里]へ、広大な敷地には夏休みを迎えた家族連れで賑わい

ならここの湯や食事処も併設されていて素晴らしいアウトドアリゾートです。

尉ヶ峰(じょうがみね) [ハイキング]

静岡県浜松市北区細江町:朝から快晴の浜松市、今回は近くの奥浜名自然休養林で

ハイキング、細江コースを選び細江公園から[尉ヶ峰(じょうがみね)]を目指します。

早朝に自宅を出発、国民宿舎[奥浜名湖]横の細江公園駐車場に駐車、既に何台か・・

重い日と軽い日があるという?[おもかる大師]

整備されたアップダウンの多いハイキングコースは、浜名湖を越えてくる風が

実に涼しく、蝉や小鳥の囀りにつられ老いた足腰も快調に動き登山道を進む。

イノシシの親子が迎えてくれる、標高433mの山頂には東屋やベンチも有り、

浜名湖や先の太平洋まで見渡せる眺望は絶景で、道中の疲れも忘れてしまいます。

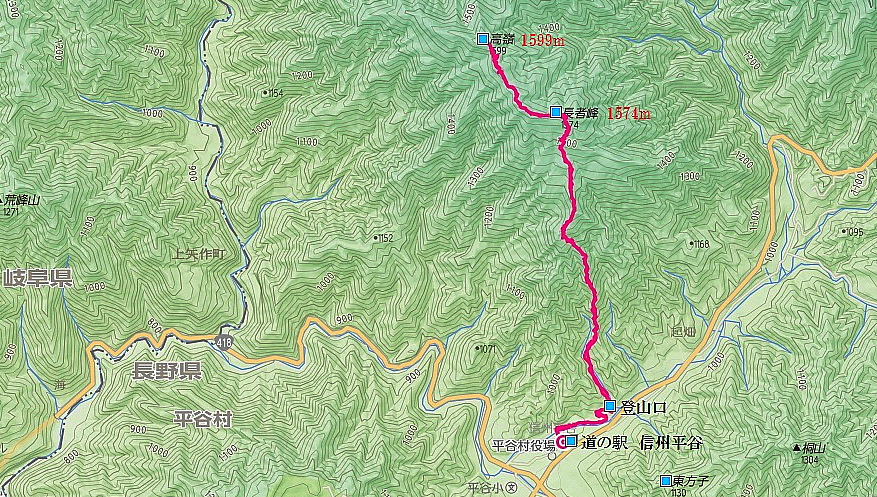

長者峰・高嶺山 [ハイキング]

長野県下伊那郡平谷村:早い梅雨明け、先月歩いた阿智村の蛇峠山に続き、

平谷村のシンボル[高嶺山(たかねやま)]に登山ハイキングを決行しました。

早朝に浜松を出発し、8時前に道の駅[信州平谷]ひまわりの湯付近に駐車。

清流柳川沿いを800m程歩き標高943mの高嶺山登山口まで移動・・・

既に気温は高く少々不安、登山道に入ると針葉樹やブナの林に太陽が遮断され

木立の間を通る風が涼しく非常に心地よい、小鳥の囀りや都会のセミとは違う

おとなしい鳴き声の蝉に耳を傾けながら、階段の無い道をひたすらに登る。

人工の階段の無い登山道は、自分の歩幅で歩くことが出来、足への負担が少なく

コースは比較的に柔らかく高齢者にも優しい登山道だと感じました・・・・・

何度か車道を横切り[長者峰]近くになると遮る木がなく太陽が肌を刺し熱いこと。

誰が名付けたか[高嶺のブーナス]

長者峰から小さなパラグライダーの離陸斜面の横の平坦な道を通り高嶺山へ。

富幕山(とんまくやま) [ハイキング]

静岡県浜松市北区引佐町奥山堂の上:東海地方も梅雨入りし朝から生憎の小雨、

静岡県浜松市北区と愛知県新城市にまたがる弓張山地の富幕山にハイキング。

方広寺を通り抜けて山頂まで計画していましたが、方広寺三重の塔から登山道は

車道を通るため、三重の塔で門前町の駐車場まで引き返し車で登山口まで移動。

鎮座する5百羅漢様に迎えられ本堂へ、[方広寺]は南北朝時代の応安4年(1371)

無文元選禅師によって開山、臨済宗方広寺派の大本山で東海地方を代表する禅寺です。

車道走行のため画像は省略し富幕山登山口から再出発、小型の4輪駆動車なら

上れそうな広いハイキングコース、途中にハリキリコースとらくらくコースの

選択が出来る気配りの行き届いた登山道に、再塗装された猪が設置されていた。

霧雨でしたが山頂近くになって本降りに、無事山頂に着きましたが生憎のガス、

視界は悪く雨具で湿気った体を乾かし下山しましたが再度挑戦します。

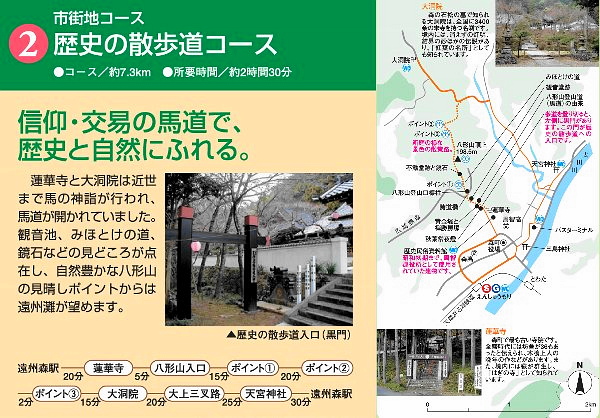

森町 歴史の散歩道 [ハイキング]

静岡県周智郡森町: 蓮華寺から大洞院まで神詣が行われ馬道が開かれていた

住吉街道、[歴史の散歩道]として整備され老若男女が気軽に歴史と自然を体験

出来る人気のハイキングコース約6kmを2時間少々かけて歩いてみました。

八形山 蓮華寺(はっけいざん れんげじ)は、行基菩薩が開創した森町で最古の

寺で、4月中旬~10月初旬まで15種類・約3000株の萩の咲く[萩寺]です。

八形山(はっけいざん)は標高198.5mの低山、不思議なことに草木の

生えていない森林限界?の山、低山と言っても見晴らしは抜群でした。

八形山のザレ場を越え歩きやすい遊歩道を大洞院まで・・・・

[橘谷山 大洞院]は、応永年間(1411年)に梅山禅師の開山と言われる古刹、

門前には遠州森町で育ったと伝わる[森の石松(清水の次郎長の子分)]の墓が建つ。

現在の墓は昭和54年(1979年)に建立されて3代目

粟ヶ岳 [ハイキング]

静岡県掛川市東山:小高い山の南東側に檜で[茶]の字に植林されている[粟ヶ岳]は、

標高532mの山、麓の登山口から山頂まで約2.6kmのハイキングコースが

整備されており、1時間少々で気軽に登れる山として多くの老若男女が訪れます。

舗装された茶畑の中を通り抜け高度を上げつつ整備された登山道へ、深い森の

中を進み、息を切らしながら太古の祭祀跡を過ぎれば阿波々神社に到着です。

粟ヶ岳山頂の休憩所[かっぽしテラス]の眼下には、世界農業遺産に登録された

伝統的農法、[茶草場農法]で栽培される広大な茶園の美しい風景や富士山・

駿河湾と伊豆半島・南アルプス等が一望でき疲れを一瞬で癒やしてくれます。